Enfance et formation

Crédit photo : Archives familiales

Crédit photo : Archives familiales René Lévesque est le fils aîné de l’avocat Dominique Lévesque et de Diane Dionne, venus s’installer à New Carlisle dès après leur mariage, en 1920, et qui eurent trois autres enfants, Fernand, André et Alice.

Il naît à l’hôpital de Campbellton au Nouveau-Brunswick qui est le plus proche de son village. Son frère aîné étant mort à la naissance, ses parents veulent éviter le risque d’un accouchement à la maison.

Plongé, dès son enfance, dans un milieu dominé par la présence d’une forte communauté anglophone, il devient rapidement bilingue et l’expérience de rivalité entre francophones et anglophones ne sera, à l’époque, rien d’autre qu’une confrontation quotidienne de gamins turbulents. Il dira plus tard qu’il eut une enfance heureuse et gardera toujours un souvenir très vif de sa Gaspésie natale et un goût prononcé pour les bords de mer.

En 1933, il entreprend son cours secondaire au Séminaire de Gaspé, études qu’il poursuivra au collège Saint-Charles Garnier de Québec, après la mort de son père en 1938. Inscrit en Droit à l’Université Laval à l’automne 1941, il « décroche » deux années plus tard pour vivre sa première véritable expérience de journaliste.

Le journaliste

Lecteur boulimique, passionné d’écriture et communicateur-né, René Lévesque commence à faire de la radio à l’été de ses 13 ans. Son père lui obtient un poste de traducteur de dépêches à la station CHNC de New Carlisle. Il remplace aussi l’annonceur régulier parti en vacances. Plus tard, pendant ses années d’études à Québec, il y refait de la radio à titre de temporaire du temps de guerre aux stations de CKCV et de CBV (Radio-Canada) jusqu’en 1944.

Crédit photo : Archives familiales

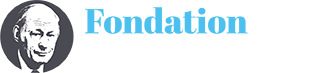

Crédit photo : Archives familiales En Europe

Parfaitement bilingue, il est recruté par l’Office of War Information de l’armée américaine. Il se rend à Londres en mai 1944 pour joindre le Bureau français de la radio Voice of America qui diffuse, dans 27 langues, information et propagande vers les pays occupés. En février 1945, comme correspondant de guerre, il suit les troupes alliées en rapportant les combats à la radio et dans des périodiques français et américains. Son odyssée militaire le mène de Paris à l’Alsace, l’Autriche, l’Italie et le sud de l’Allemagne où il découvre, en avril, dans les environs de Munich, le camp de concentration de Dachau. Il restera profondément marqué par cette expérience de guerre, notamment la vie à Londres sous les bombardements et la découverte ce camp de l’horreur.

En Corée

Crédit photo : Soviet / Bibliothèque et Archives Canada

Crédit photo : Soviet / Bibliothèque et Archives Canada Point de mire

Il collabore ensuite à diverses émissions et s’initie peu à peu à l’univers de la télévision, tant comme journaliste et reporter que comme animateur d’émissions d’affaires publiques.

Dans ses mémoires, il évoque ces années avec plaisir : Tout compte fait, ce fut l’une des périodes les plus trépidantes et les plus enrichissantes de ma vie.

En 1953, il est nommé chef de reportages à la radio de Radio-Canada. Il crée avec Judith Jasmin l’émission quotidienne Carrefour consacrée à l’actualité. Devenu pigiste en 1956, il collabore aussi à des revues intellectuelles comme Cité libre et La Revue Moderne et à l’émission Ce qui se brasse à CKAC.

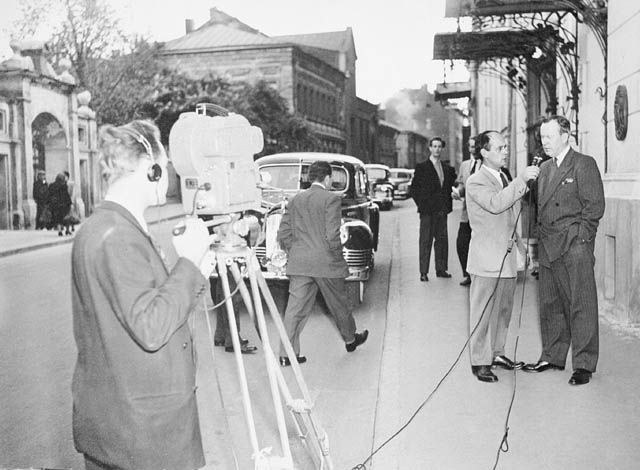

Le point culminant de sa carrière journalistique reste sans contredit la création de l’émission « Point de mire », consacrée à l’actualité internationale, qu’il animera seul pendant trois ans (1956-1959).

La longue grève des réalisateurs français de Radio-Canada en 1959 marque un tournant majeur qui l’amène à la politique. Constatant le peu de pouvoir des Canadiens-français au sein du Gouvernement fédéral, il exprime de plus en plus ses positions nationalistes. Son appui aux grévistes se manifeste par des interventions publiques où il se révèle être un orateur exceptionnel. « Point de mire » avait à ce moment fait de lui non seulement le pionnier de l’information télévisée mais aussi une vedette de la scène publique : tout était en place pour une entrée remarquée en politique en 1960.

Crédit photo : Jacques Nadeau

Crédit photo : Jacques Nadeau Prolifique chroniqueur

Il pratiquera de nouveau le journalisme, à temps partiel, à partir de 1970, signant des chroniques dans le Dimanche-Matin (1966-1968), Le Clairon de Saint-Hyacinthe (1969-1970), le Journal de Montréal (1970-1974) et dans le quotidien indépendantiste Le Jour (1974-1976).

Il revient enfin à son vrai métier à la fin de sa vie (1986-1987), notamment comme commentateur à la station de radio CKAC de Montréal. Au moment de son décès, le 1er novembre 1987, il préparait, pour le compte de la chaîne TVA, une série d’émissions télévisées sur les élections présidentielles françaises et américaines prévues pour 1988.

L’homme politique

Crédit photo : Archives Hydro-Québec

Crédit photo : Archives Hydro-Québec Le 22 juin 1960, René Lévesque est élu dans la circonscription de Montréal-Laurier, sous la bannière du Parti libéral du Québec dirigé par Jean Lesage. Membre de « l’équipe du tonnerre », en compagnie de Georges-Émile Lapalme, son mentor politique, Paul Gérin-Lajoie, Pierre Laporte et Éric Kierans, il occupe successivement les postes de ministre des Ressources hydrauliques et des Travaux publics (1960-1961), ministre des Ressources naturelles (1961-1966) et ministre de la Famille et du Bien-être social (1965-1966).

Sa plus grande réalisation comme ministre est la nationalisation de l’hydroélectricité, enjeu de la campagne électorale de 1962 (« Maîtres chez-nous ») qui reporte au pouvoir le gouvernement libéral de Jean Lesage. Durant la campagne électorale, avec son tableau noir, sa carte géographique et sa cigarette au bec, René Lévesque fait le tour du Québec pour convaincre les Québécois que cette nationalisation est nécessaire pour être enfin Maîtres chez nous!.

En 1966, l’Union nationale dirigée par Daniel Johnson chasse les Libéraux du pouvoir, à la suite d’une élection où les candidats indépendantistes du Rassemblement pour l’indépendance nationale (RIN) et du Ralliement national (RN) obtiennent 8,8% des suffrages.

Crédit photo : Guy Bertrand

Crédit photo : Guy Bertrand Un nouvelle voie

Député d’opposition, René Lévesque entame une réflexion sur la place du Québec dans la Confédération canadienne qui débouche sur un projet de réforme constitutionnelle soumis au Congrès du Parti libéral d’octobre 1967. Battu à plate couture, au terme d’un débat acrimonieux, René Lévesque quitte le congrès avec fracas, suivi seulement par une douzaine de militants.

Quelques semaines plus tard, il fonde le Mouvement Souveraineté-Association. En janvier 1968, il publie Option Québec, un manifeste pédagogique qui présente son programme d’action politique, la Souveraineté-Association, proposant de faire l’indépendance politique du Québec tout en négociant, d’égal à égal, une union économique avec le reste du Canada. En quelques semaines, le livre est vendu à plus de 50 000 copies.

Crédit photo : Fonds Ministère des Communications, Publications et archives gouvernementales

Crédit photo : Fonds Ministère des Communications, Publications et archives gouvernementales Aux élections du 29 avril 1970, le Parti Québécois, avec 23% des suffrages, fait élire ses sept premiers députés à l’Assemblée nationale. Le 29 octobre 1973, le parti continue de progresser, en obtenant 30 % des votes et en devenant l’Opposition officielle, mais ne fait élire que six députés. Les deux fois, René Lévesque est battu dans sa circonscription.

À la troisième tentative, le 15 novembre 1976, le Parti Québécois, remporte les élections, avec 41,4% des suffrages. « Je n’ai jamais pensé que je pourrais être aussi fier d’être Québécois que ce soir! » déclare-t-il devant une foule en liesse lors de la première victoire électorale du Parti Québécois qui remporte, le 15 novembre, 71 des 110 circonscriptions.

De grandes réalisations et une défaite crève-cœur

Élu avec la promesse de former d’abord « un vrai gouvernement » et de soumettre la question de la souveraineté à un référendum, René Lévesque lance un chantier de grandes réformes, dont la Loi sur le financement des partis politiques et la Charte de la langue française constituent les pièces maîtresses.

Les autres principales lois du Gouvernement Lévesque portent sur l’assurance automobile, la protection du consommateur, la protection de la jeunesse, la protection du territoire agricole, l’accès aux documents publics et la protection des renseignements personnels. Notons aussi l’instauration des congés de maternité et des dispositions anti-briseurs de grève, la création du ministère de l’Environnement, des ZEC, de la Sépac et du BAPE, de même que la reconnaissance des Premières Nations du Québec.

Mais au référendum du 20 mai 1980, les Québécois rejettent à 60% le mandat que réclamait René Lévesque et son gouvernement de négocier avec le Canada la souveraineté- association. Avec 40 % de oui, René Lévesque déclare : « Si j’ai bien compris, vous êtes en train de dire, à la prochaine fois. »

Crédit photo : Jacques Nadeau

Crédit photo : Jacques Nadeau La défaite référendaire n’empêchera pas le Parti Québécois d’être réélu facilement le 13 avril 1981, avec près de 50% du vote.

Déjà affaibli dans son option, le gouvernement devra gérer, au cours de ce 2e mandat, une violente crise économique et de douloureux affrontements avec les syndicats, après avoir perdu, en novembre 1981, le combat qu’il livre depuis l’été de 1980 contre le rapatriement de la Constitution par le gouvernement fédéral de Pierre Elliott Trudeau. Au terme de cette longue bataille (et de ce qu’on appellera la nuit des longs couteaux), isolé parmi les dix provinces, le Québec refuse de signer le nouveau document constitutionnel, qui ne répond à aucune de ses revendications historiques.

Crédit photo : Jacques Nadeau

Crédit photo : Jacques Nadeau Le beau risque, un départ et des adieux

À la fin de 1984, dans le but de trancher un débat qui déchire son parti depuis plusieurs mois, René Lévesque publie un long texte dans lequel il propose de ne pas replacer la souveraineté au cœur de la campagne électorale à venir. Comme il a déjà qualifié de « beau risque » les engagements pris par le nouveau premier ministre conservateur fédéral, Brian Mulroney, à l’endroit du Québec, plusieurs ministres démissionnent en lui reprochant de renier la cause souverainiste.

De plus en plus contesté dans son propre parti, René Lévesque démissionne à contrecœur le 20 juin 1985. En 1986, il publie chez Québec Amérique une autobiographie intitulée Attendez que je me rappelle qui sera un immense succès de librairie et le ramènera sur la scène publique.

Mais il meurt soudainement le 1er novembre 1987, laissant dans le deuil son épouse, Corinne Côté-Lévesque, ainsi que trois enfants nés d’un premier mariage avec Louise L’Heureux : Pierre, Claude et Suzanne. À ses funérailles nationales, plusieurs milliers de Québécois vont lui rendre hommage. Félix Leclerc dira que « la première page de la vraie histoire du Québec vient de se terminer ». Sondage après sondage, il demeure l’un des premiers ministres les plus connus et celui dont les Québécois ont la meilleure opinion.