Appel au peuple du Québec : manuscrit

Québec, automne 1979. Une équipe du bureau du premier ministre travaille à la rédaction d’une brochure sur les enjeux du référendum qui doit avoir lieu le printemps prochain.

Intitulé La nouvelle entente Québec-Canada. Proposition du gouvernement du Québec pour une entente d’égal à égal : la souveraineté-association, le document comprendra plusieurs chapitres qui traitent de l’histoire du Québec, des tentatives infructueuses d’assurer son développement au sein de la fédération canadienne et de l’urgente nécessité d’en appeler à la population québécoise pour donner à son gouvernement national le mandat de réaliser la souveraineté dans le cadre d’une entente d’association négociée avec le reste du Canada.

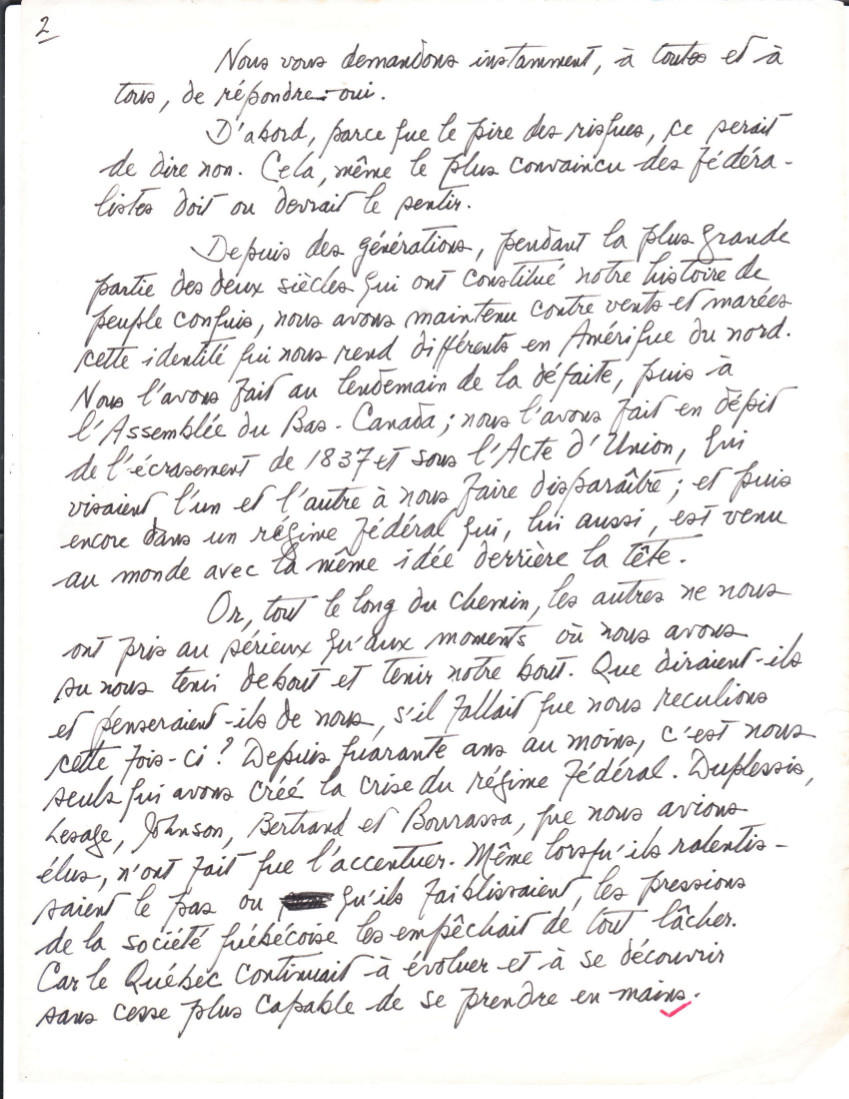

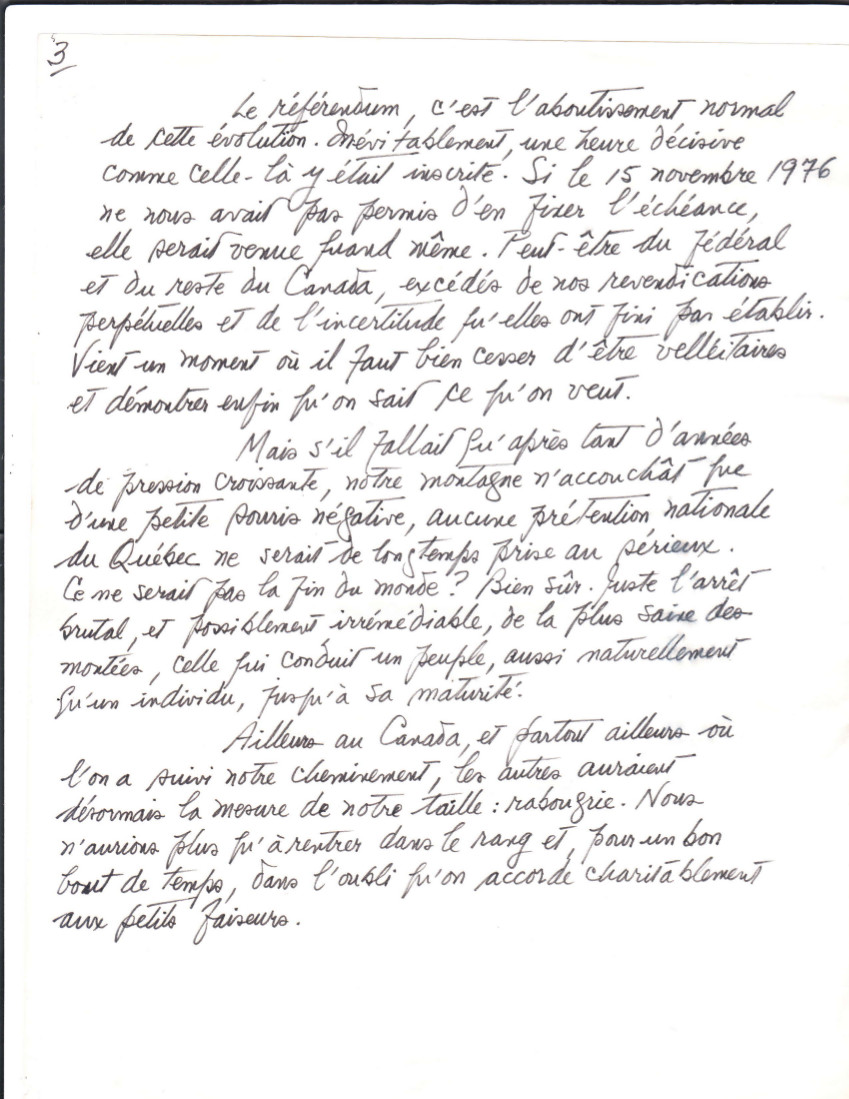

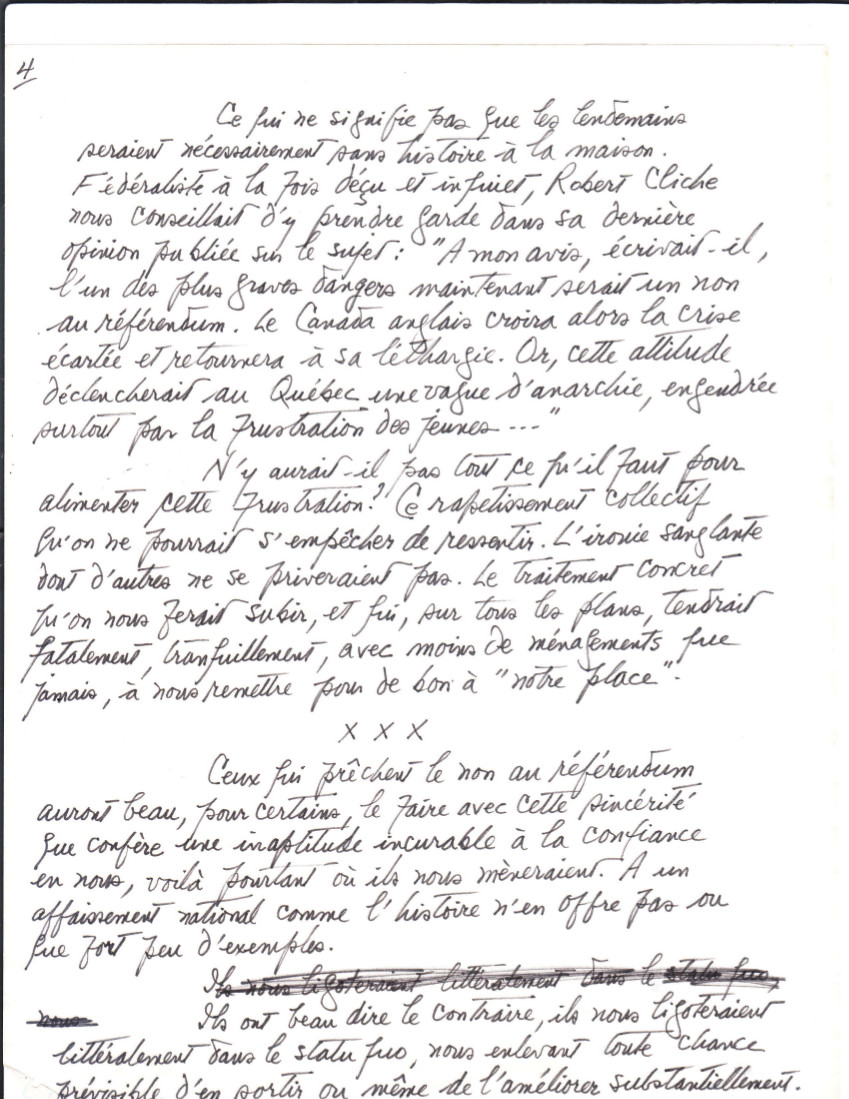

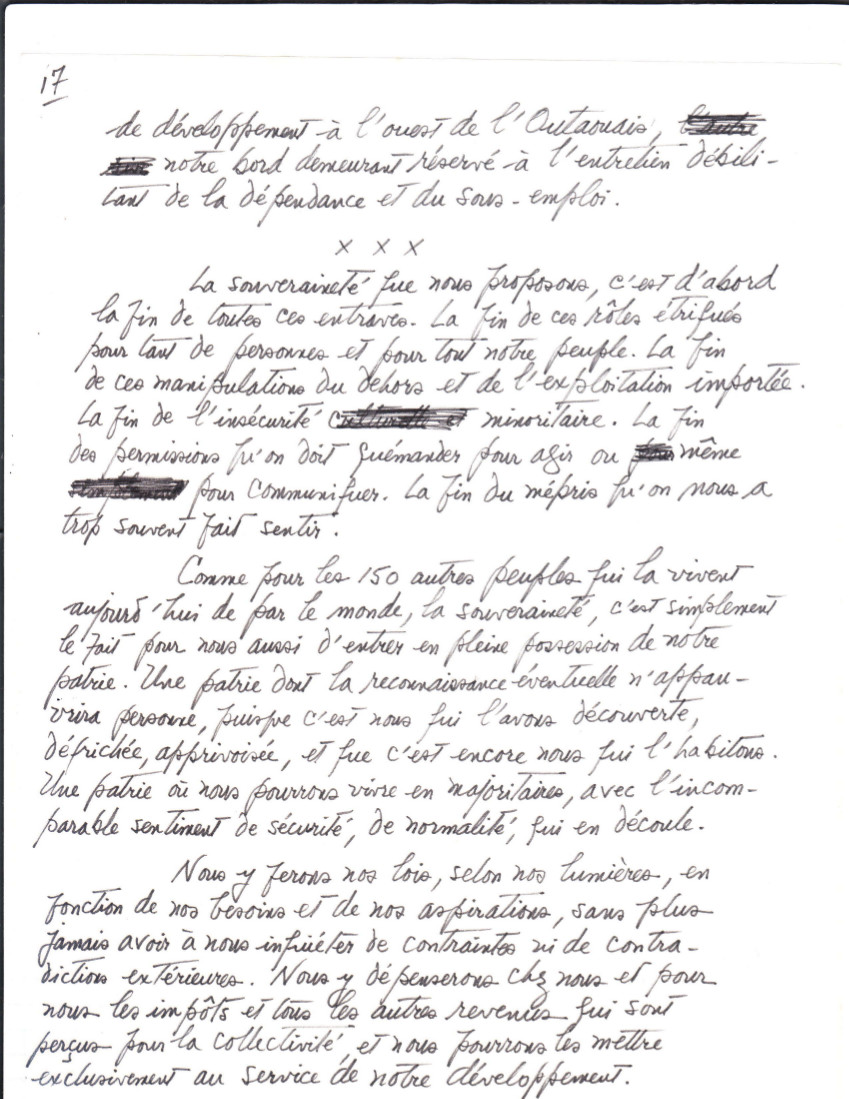

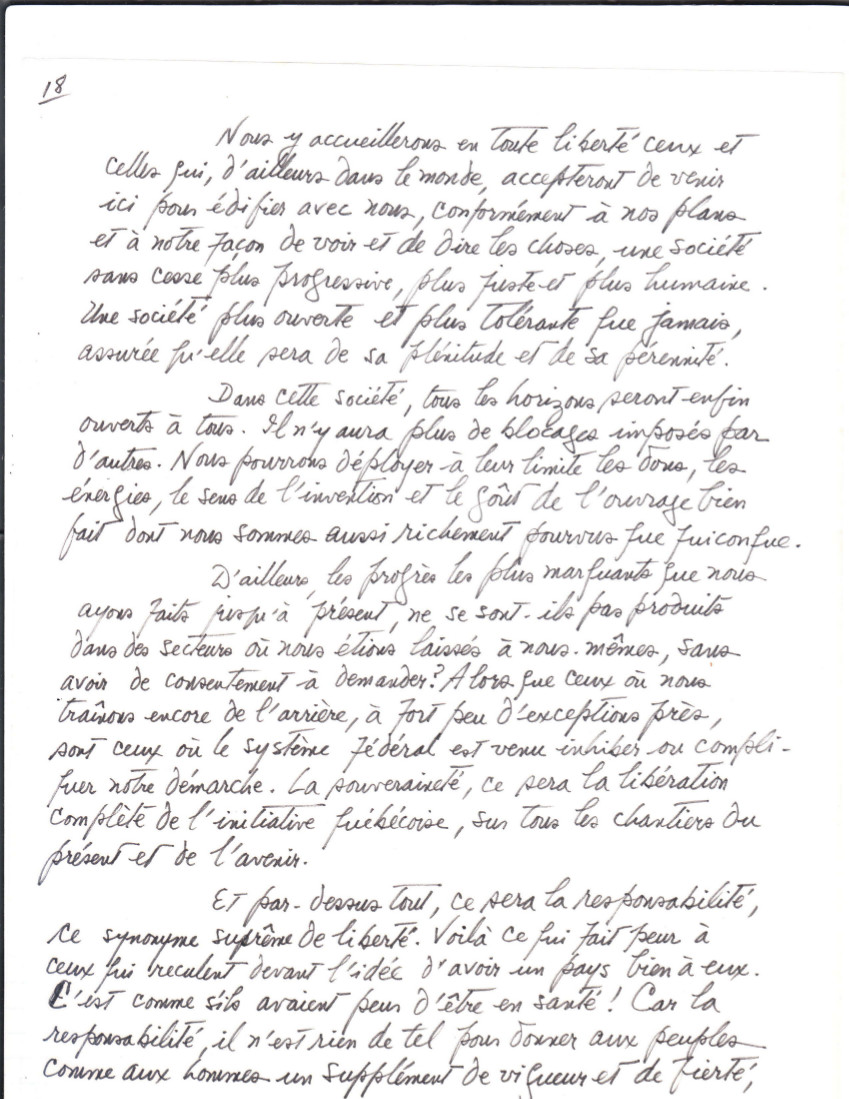

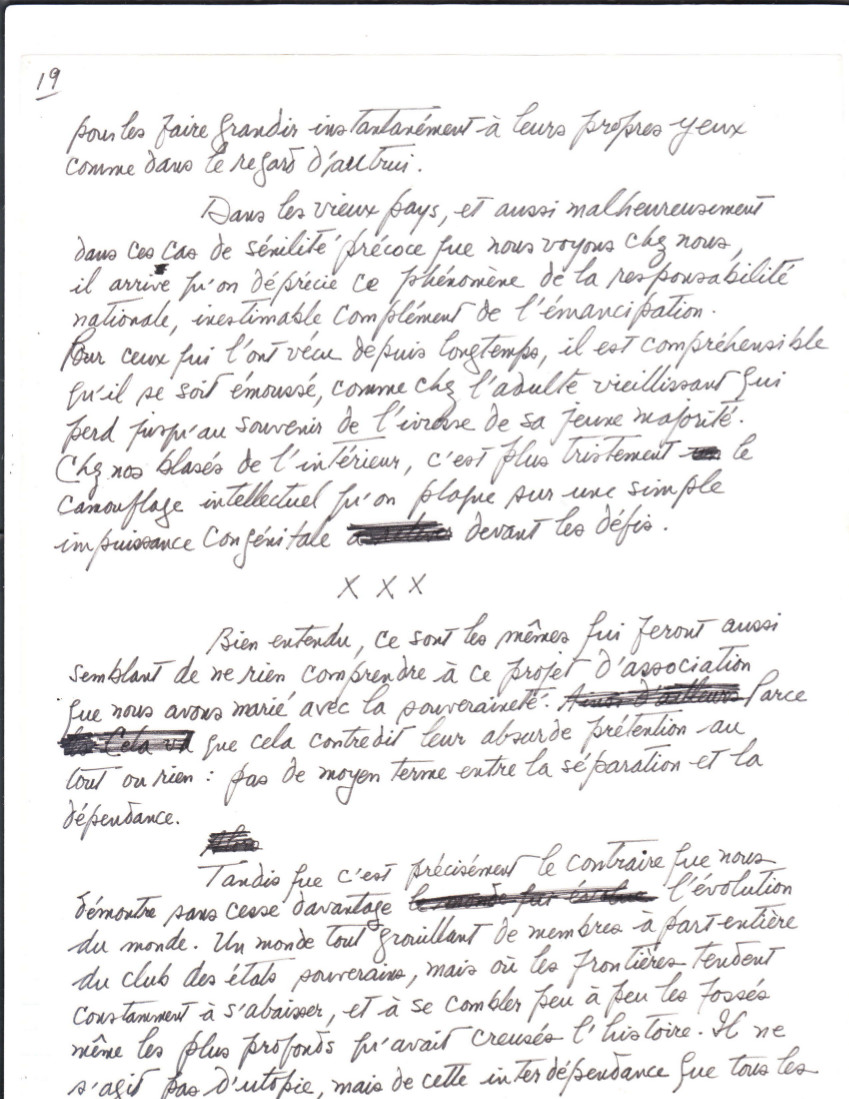

L’ouvrage doit se conclure par un solennel Appel au peuple du Québec signé par René Lévesque. Au début d’octobre, celui-ci rédige la première version du texte, d’une écriture soignée, presque sans aucune rature. La brochure publiée par l’Éditeur officiel du Québec en présente la version finale aux pages 109 à 118.

La Fondation a voulu rendre public la transcription de ce texte historique, en la faisant précéder de fac-similés de quelques-unes de ses pages.

Fac-similés des notes

(Cliquez sur les vignettes pour voir les feuillets en haute résolution.)

Transcription des notes

Appel au peuple

Dans la carrière d’un peuple comme dans la vie de chacun, surviennent des moments décisifs.

Ces tournants sont rares. Heureusement, pourrait-on dire, car ils s’accompagnent toujours d’une certaine angoisse. Même si le chemin nouveau qui s’ouvre au carrefour est bien plus prometteur que l’ancien, on est d’ordinaire porté d’instinct à en exagérer les risques et les embûches. Et naturellement la peur du changement cherche alors des attraits inédits au vieux sentier sans horizon.

Il y a des gens chez qui c’est cette peur qui l’emporte. Combien de talents se sont-ils abîmés ainsi dans une existence ratée. N’ayant pas su voir que le pire des risques, c’est de ne jamais oser en prendre.

Nous voici tous ensemble, Québécois, Québécoises, devant ce genre de tournant. Un rendez-vous historique nous permettra, le printemps prochain, de dire oui ou non à la voie nouvelle qu’il nous offre pour l’avenir.

Nous vous demandons instamment, à toutes et à tous, de répondre oui.

D’abord, parce que le pire des risques, ce serait de dire non. Cela, même le plus convaincu des fédéralistes doit ou devrait le sentir.

Depuis des générations, pendant la plus grande partie des deux siècles qui ont constitué notre histoire de peuple conquis, nous avons maintenu contre vents et marées cette identité qui nous rend différents en Amérique du nord. Nous l’avons fait au lendemain de la défaite, puis à l’assemblée du Bas-Canada; nous l’avons fait en dépit de l’écrasement de 1837 et sous l’Acte d’Union, qui visait l’un et l’autre à nous faire disparaître; et puis encore dans un régime fédéral qui, lui aussi, est venu au monde avec la même idée derrière la tête.

Or, tout le long du chemin, les autres ne nous ont pas pris au sérieux qu’aux moments où nous avons su nous tenir debout et tenir notre bout. Que diraient-ils et penseraient-ils de nous, s’il faillait que nous reculions cette fois-ci? Depuis quarante ans au moins, c’est nous seuls qui avons créé la crise du régime fédéral. Duplessis, Lesage, Johnson, Bertrand et Bourassa, que nous avions élus, n’ont fait que l’accentuer. Même lorsqu’ils ralentissaient le pas ou qu’ils faiblissaient, les pressions de la société québécoise les empêchaient de tout lâcher. Car le Québec continuait à évoluer et à se découvrir sans cesse plus capable de se prendre en mains.

Le référendum, c’est l’aboutissement normal de cette évolution. Inévitablement, une heure décisive comme celle-là y était inscrite. Si le 15 décembre 1976 ne nous avait pas permis d’en fixer l’échéance, elle serait venue quand même. Peut-être du fédéral et du reste du Canada, excédés de nos revendications perpétuelles et de l’incertitude qu’elles ont fini par établir. Vient un moment où il faut bien cesser d’être velléitaires et démontrer enfin qu’on sait ce qu’on veut.

Mais s’il fallait qu’après tant d’années de pression constante, notre message n’accouchât que d’une petite souris négative, aucune prétention nationale du Québec ne serait de longtemps prise au sérieux. Ce ne serait pas la fin du monde? Bien sûr. Juste l’arrêt brutal, et possiblement irrémédiable, de la plus saine des montées, celle qui conduit un peuple, aussi naturellement qu’un individu, jusqu’à sa maturité.

Ailleurs au Canada, et partout ailleurs où l’on a suivi notre cheminement, les autres auraient désormais la mesure de notre taille : rabougrie. Nous n’aurions plus qu’à rentrer dans le rang et, pour un bon bout de temps, dans l’oubli qu’on accorde charitablement aux petits faiseurs.

Ce qui ne signifie pas que les lendemains seraient nécessairement sans histoire à la maison. Fédéraliste à la fois déçu et inquiet, Robert Cliche nous conseillait d’y prendre garde dans sa dernière opinion publiée sur le sujet : «À mon avis, écrivait-il, l’un des plus graves dangers maintenant serait un non au référendum. Le Canada anglais croira alors la crise écartée et retournera à sa léthargie. Or, cette attitude déclencherait au Québec un vague d’anarchie, engendrée surtout par la frustration des jeunes…»

N’y aurait-il pas tout ce qu’il faut pour alimenter cette frustration? Ce rapetissement collectif qu’on ne pourrait s’empêcher de ressentir. L’ironie sanglante dont d’autres ne se priveraient pas. Le traitement concret qu’on nous ferait subir, et qui, sur tous les plans, tendrait fatalement, tranquillement, avec moins de ménagements que jamais, à nous remettre pour de bon à «notre place».

X X X

Ceux qui prêchent le non au référendum auront beau, pour certains, le faire avec cette sincérité que confère une inaptitude incurable à la confiance en nous, voilà pourtant où ils nous mèneraient. À un affaissement national comme l’histoire n’en offre pas ou que fort peu d’exemples.

Ils ont beau dire le contraire, ils nous ligoteraient littéralement dans le statu quo, nous enlevant toute chance prévisible d’en sortir ou même de l’améliorer substantiellement.

On n’a jamais vraiment écouté deux qui en parlaient dans le passé, même s’ils gardaient toujours en réserve – sans la mentionner – cette arme suprême qu’est le recours au peuple. Qui donc écouterait à l’avenir ceux qui auraient transformé ce recours en démission? Les groupes d’intérêt qui les soutiennent et qui ont mobilisé pour l’occasion des sommes sans précédent, que feraient-ils ensuite de leurs pions politiques? Tout au plus les proconsuls d’une colonie intérieure mieux asservie et plus facile à exploiter que jamais.

D’ailleurs, n’ont-ils pas déjà la tête de l’emploi, ces cavaliers à la triste figure qui nous claironnent la nécessité de battre en retraite? Ils n’osent même plus afficher leurs vraies couleurs. Celles-ci ne s’étaleront au grand jour, nous a-t-on appris, qu’à la veille des prochaines élections. Donc, après le référendum, une sorte de plus bas commun dénominateur devant servir jusque là de point de ralliement à ces croisés du recul. Ainsi avouent-ils d’un même souffle qu’ils sont en fait incapables de s’entendre sur rien sauf la panique à propager, et que la soif du pouvoir les préoccupe autrement plus que l’avenir du Québec.

La pensée politique qui prétendrait s’imposer de ce coté-là, si bien noyée soit-elle dans le flou et l’ambiguïté, ne peut cependant éviter tout à fait de se trahir. Bride par bride, il nous arrive des échappées : le peuple québécois, ce ne serait plus un peuple, mais une vague juxtaposition de groupes; la propriété des richesses naturelles, pilier central de ce que nous avons d’autonomie, on en braderait volontiers une bonne partie; mieux vaudrait même rester figés sur place que d’oser avancer sans avoir d’abord obtenu la permission de l’extérieur.

Le fond de cette pensée, au-delà des ambitions à court terme, c’est que le Québec serait trop petit et trop faible pour entreprendre par lui-même une telle étape. Et que, de toute façon, ce serait prématuré. Dans trois, cinq ou dix ans, peut-être serait-il à point pour se prononcer – alors qu’il y a quelques mois encore on houspillait le gouvernement qui retardait la date jusqu’au printemps prochain! Et l’on ira jusqu’à nous parler des trente ans qu’il faudrait pour élever une famille de cinq enfants : ce qui évoque une période de maturation nationale dont même la semaine des quatre jeudi ne verrait pas la fin!

Or, tout cela est faux, déprimant et indigne d’un peuple qui se respecte.

X X X

Nous devons croire au contraire que nous avons la taille et la force requises pour assumer notre destin. Parce que c’est cela qui est vrai.

La nation québécoise, c’est une famille qui aura bientôt quatre cents ans. Bien avant cet âge, dans les deux Amériques, Anglo-Saxons, Espagnols et Portugais ont acquis leur souveraineté. L’histoire a bloqué pendant trop longtemps notre propre émancipation. Mais si elle a pu la retarder, elle n’a pas empêché pour autant la société québécoise de mûrir et d’accéder laborieusement à la capacité de se développer, de s’administrer et de se gouverner elle-même.

Au long des quatre régimes purement coloniaux, puis du statut provincial minoritaire que nous avons connus depuis la Fondation de Québec, nous avons accumulé peu à peu toute l’expérience essentielle. Notre parlement n’est pas parfait, il fonctionne souvent au ralenti et se jette parfois dans les plus disgracieux des désordres : comme tous les parlements démocratiques. Notre administration risque de se perdre dans la paperasse en oubliant qu’elle est au service des citoyens : comme toutes les administrations du monde. Nos tribunaux, eux aussi, ont les qualités et les défauts de leurs pareils. Bref, nous ne sommes ni plus ni moins prêts que quiconque à faire marcher nos affaires politiques par nous-mêmes. Et, s’il fallait là-dessus passer un examen, nous ne serions pas parmi les derniers, loin de là. Cette maturité politique, l’ensemble des législations progressistes et souvent pilotes, et même la multiplication parfois effarantes des livres verts ou blancs de nos gouvernements, sont là pour en témoigner sur tous les plans : éducation, santé, services sociaux, fiscalité, agriculture, communications, langue, culture, condition féminine, énergie, aménagement, recherche scientifique, économie, etc. Rien d’humain ne nous est plus étranger comme collectivité, alors qu’aucune autre province n’a fait jusqu’ici un pareil effort de prospection et encore moins de développement de tout son potentiel. La raison en est bien simple : les autres provinces s’en remettent à cet égard à l’État central, qui incarne et constitue véritablement leur société, axée fondamentalement sur la langue et la culture anglaises. Mais cet État fédéral, même avec les attributs de la souveraineté qu’il possède depuis 1931, il aura beau chercher lui aussi les voies de l’avenir, et publier lui aussi des livres de toutes les couleurs, jamais il n’est parvenu depuis nombre d’années à définir ses perspectives ni même son identité aussi clairement que le Québec. Où donc, alors, se trouve la maturité politique?

Quant à la capacité québécoise de réussir dans tous les autres domaines, est-il même concevable qu’on puisse en douter? Par un héroïque effort de rattrapage, nous sommes passés en vingt ans d’un des plus bas au plus haut taux de scolarisation moyenne du continent. Il reste bien des trous à combler, il en restera toujours, mais une telle performance est déjà sans égale. Comme l’est également celle des artistes et des écrivains qui, en une génération, nous ont dotés d’une modeste mais indéniable renaissance.

Ce qu’on remarque moins, cependant, c’est qu’un phénomène analogue s’est produit également et ne cesse de s’amplifier dans le secteur économique, ce lieu de rencontres de toutes nos vieilles peurs et des propagandes qui tâcheront jusqu’au bout de nous les renfoncer dans l’estomac.

Car, pendant ces mêmes vingt ans, l’Hydro-Québec est aussi devenue l’une des plus grandes et des meilleures entreprises d’énergie de l’univers. On nous avait pourtant raconté que c’était impossible. Comme on tâche encore aujourd’hui de nous faire accroire que, pour l’amiante, notre unique vocation serait de creuser des trous… Comme on a tout fait pour nous priver d’un régime d’assurance-automobile qui s’est placé d’emblée à l’avant-garde du continent.

On moquait naguère Desjardins et les pionniers du mouvement coopératif, que ça n’a pourtant pas empêchés d’atteindre la taille que nous savons. Comme on moquait plus récemment ces Caisses d’entraide dont l’audace aussi bien que la croissance sont désormais proverbiales. Ainsi, toujours, les éteignoirs s’efforcent-ils de boucher la vue à ceux qui ont le goût d’avancer. Et ainsi, par bonheur, continueront-ils à manquer leur coup.

Ceux qui refusaient de voir ce que les Beaucerons avaient dans le ventre. Ceux qui font les autruches devant le dynamisme du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ceux qui trouvent l’Abitibi-Témiscamingue trop loin pour qu’on s’intéresse à l’explosion de vitalité qui balaie la région. Et qui ne regardent que par le petit bout de la lorgnette ce cœur trépidant qu’est la vieille et toute jeune vallée du Saint-Laurent.

Ceux qui vont encore racontant, par exemple, que le Québec est trop petit et que ses ressources ne lui permettraient pas de tenir le coup dans le concert des nations. Trop petite, cette contrée qui a la taille physique des plus grandes? Trop petit, ce peuple de six millions de gens dont les équivalents s’appellent Norvégiens, Suédois, Suisses, Danois, Néo-Zélandais? Dépourvu, ce réservoir incomparable de forêts, de minéraux, de richesse hydraulique et même, à condition qu’on en prenne bien soin, de potentiel agro-alimentaire?

Que faut-il de plus à un peuple pour réussir sa carrière?

Très simplement, il lui faut le droit de mener cette carrière en toute liberté, à sa façon, débarrassé des entraves d’un régime politique dont tout le monde s’accorde à dire qu’il est désuet.

X X X

Tout le monde le dit. Mais on n’arrive pas à remplacer ni même à l’améliorer sérieusement. Pourquoi pas? D’abord parce qu’il fait l’affaire de ceux qui en vivent politiquement. Parce qu’il fait également l’affaire, bien sûr, des groupes financiers, industriels et commerciaux qui ont bâti leur domination à l’abri de ses structures, en complicité permanente avec elles – une domination où le Québec n’a jamais eu d’autre place que celle d’une chasse gardée. Et puis aussi parce que ce fédéralisme, la majorité anglo-canadienne des neuf autres provinces n’y voit en fin de compte qu’un régime assez centralisé pour assurer la solidarité de son pays, tout en laissant aux différences régionales la chance de s’exprimer et même de rouspéter à l’occasion.

Comme nos voisins américains, comme tous les fédéralismes de «melting-pot», le Canada anglais considère ce régime à la fois comme l’ossature de son identité, et le patient creuset dans lequel doivent, ou devraient, finir par se fondre tous les autres apports.

Voilà pourquoi, depuis 112 ans, le fédéralisme canadien s’est toujours refusé à toute évolution majeure et se refuse encore à la moindre réforme structurelle d’importance. Voilà pourquoi, après les exercices cosmétiques de Trudeau, Clark se garde même de faire semblant. Tel est le mur sur lequel nos revendications québécoises se sont à chaque fois brisé les dents. Elles connaîtront le même sort aussi longtemps qu’une volonté collective claire et catégorique ne viendra pas les étayer. Mercier déclarait… Taschereau réclamait… Duplessis clamait… Lesage insistait… Johnson exigeait… Bourassa bloquait… Avec leurs vains cortèges de palabres fédérales-provinciales, les gouvernements passent et le système demeure. Nul besoin d’ajouter qu’il demeurerait, plus inamovible que jamais, si les tenants du non devaient l’emporter. Seule une naïveté politique vraiment insondable, ou encore une égale suffisance, permettent d’en douter.

X X X

Pour nous, Québécois et Québécoises, il est pourtant d’une urgence sans cesse plus pressante que ça change. Nous ne sommes pas une simple addition à la catalogne pan-canadienne qu’on dit «multiculturelle» pour mieux nous y noyer. Nous sommes une nation, la plus profondément enracinée du continent. Sur l’immensité de notre territoire, partout nos racines anciennes comme notre présente vivante nous rappellent que ce peuple est ici chez lui, dans son foyer ancestral.

Eh bien, il est d’une importance vitale que ce foyer désormais lui appartienne complètement. L’heure est venue d’être maîtres chez nous. La dépendance minoritaire, qui n’a jamais été saine pour personne, pouvait s’admettre à la rigueur tant qu’on n’avait ni les moyens ni même l’idée d’en sortir. Elle nous aura quand même coûté bien des retards. Elle nous aura laissés aussi avec un solide complexe d’infériorité – lequel constitue d’ailleurs le seul vrai motif de nos hésitations. Voici l’occasion de s’en débarrasser enfin. Nous n’avons pas le droit de la laisser passer.

C’est en effet pour notre mentalité collective que le maintien de ce régime serait le plus néfaste. Il nous expose constamment à tous les chantages, de celui de la Sun Life et des sièges sociaux, à celui des politiciens dévoyés qui vont jusqu’à évoquer l’Ouganda du sinistre Amin Dada à propos d’un Québec souverain! Chaque fois que le peuple québécois ose tirer sur sa corde, on cherche le moyen de le rapetisser psychologiquement. Ainsi, qui croirait qu’on puisse encore en 1979 se permettre devant un tribunal d’ci ces allégations de la société Asbestos Corporation : «… La requérante, en tant que filiale de la General Dynamics Corporation, de St-Louis, Missouri, USA, bénéficie d’avantages corporatifs substantiels qu’elle est exposée à perdre, tels que, par exemple, couverture universelle d’assurance négociée par General Dynamics, vérification comptable interne, conseils et assistance au niveau de l’achat en vrac de matériaux, savoir-faire au niveau de la planification financière, élaboration et vérification du système de traitement de l’information.» Toutes choses évidemment qui deviendraient hors de portée sous contrôle indigène!

Cette façon de nous ravaler collectivement, qu’elle soit sournoise ou brutalement franche, fait partie intégrante du système. Tout y tend de manière systématique

Or, si nous devions rester dans ce système, tous les facteurs objectifs nous indiquent très clairement que cela aurait tendance à empirer. Quoi qu’en disent les illusionnistes des dernières chances à répétition, le Canada anglais dans son ensemble ne donne à ce propos aucun signe d’ouverture d’esprit, et encore moins de volonté de changement. Ni la loi des langues officielles assez universellement honnie, ni les futiles apparences purement verbales de réforme constitutionnelle, ni le ton sur lequel les médias anglophones déforment et caricaturent à l’envi tout ce qui a le malheur d’être québécois et français, rien ne permet sérieusement de compter sur quelque revirement que ce soit dans le présent contexte.

D’autant plus que nous serions condamnés à y être de plus en plus minoritaires. Le scrutin fédéral de mai dernier a été sur ce point d’une rude éloquence Notre poids diminue progressivement, et l’on peut maintenant se passer du Québec à Ottawa. Ce qui signifie que les entraves courantes à notre développement ne pourraient qu’aller en s’aggravant.

- Celles qui bloquent les chances d’avancement à tel barreau de l’échelle, et nous ont fait chez nous, à nous la majorité québécoise, le plus bas de topus les revenus de la société.

- Celles qui nous condamnent à des années de réclamations et de procédures pour aboutir enfin, pratiquement exténués, à des choses qui vont de soi dans tout pays normal : comme le droit de parler français entre nous, dans notre ciel.

- Celles qui gardent en dehors de chez nous le dernier mot sur des questions aussi centrales, aussi existentielles même, que l’immigration, la justice, la politique familiale et sociale.

- Celles qui rendent si onéreuse, à force de chinoiserie incruste et de mauvaise volonté trop souvent patente, la mise au point de toute politique québécoise d’importance : logement, pâtes et papier, agriculture, pêcheries…

- Celles qui éternisent jusqu’à l’odieux, comme dans l’affaire de la taxe de vente, cette raison du plus fort qui permet en fin de compte de voler littéralement des dizaines de millions au trésor québécois (et bien davantage encore, depuis combien d’années, pour les services policiers).

- Celles qui nous forcent à quêter la permission dès qu’il s’agit de nous manifester à l’étranger, quitte à la voir refusée arbitrairement, et dans les autres cas soumise à une tutelle à la fois méfiante et mesquine.

- Celles qui maintiennent mordicus hors de chez nous la régie des ondes, c’est-à-dire des plus puissants instruments de diffusion de notre temps, que l’on peut ainsi à employer pour mieux nous conditionner.

Tout cela accompagné de chevauchements ou de duplications de programmes er de politiques en porte-à-faux qui coûtent horriblement cher en gaspillage d’énergie et en perte d’efficacité autant sinon plus qu’en argent.

Sans compter que jamais depuis le début le Québec n’a échappé au sort classique des minorités, qui est de servir à la fois de vache à lait et de colonie relativement sous-développée : ce rôle qui, d’une époque à l’autre, nous aura privés de notre juste part des chemins de fer, puis de l’activité maritime, et maintenant des liaisons aériennes. La seule période pendant laquelle Ottawa nous a soutiré un peu moins qu’il n’en a fourni en retour – quelle qu’en soit l’origine, nous paierons le pétrole au même prix que tous les autres déficitaires. Et le fédéral continuerait, comme toujours, à concentrer des dépenses productives et ses efforts de développement à l’ouest de l’Outaouais, notre bord demeurant réservé à l’entretien débilitant de la dépendance et du sous-emploi.

X X X

La souveraineté que nous proposons, c’est d’abord la fin de toutes ces entraves. La fin de ces rôles étriqués pour tant de personnes et pour tout notre peuple. La fin de ces manipulations du dehors et de l’exploitation importée. La fin de l’insécurité minoritaire. La fin des permissions qu’on doit quémander pour agir ou même pour communiquer. La fin du mépris qu’on nous a trop souvent fait sentir.

Comme pour les 150 autres peuples qui la vivent aujourd’hui de par le monde, la souveraineté, c’est simplement le fait pour nous aussi d’entrer en pleine possession de notre patrie. Une patrie dont la reconnaissance éventuelle n’appauvrira personne, puisque c’est nous qui l’avons découverte, défrichée, apprivoisée, et que c’est encore nous qui l’habitons. Une patrie où nous pourrons vivre en majoritaires, avec l’incomparable sentiment de sécurité, de normalité, qui en découle.

Nous y ferons nos lois, selon nos lumières, en fonction de nos besoins et de nos aspirations, sans plus avoir à nous inquiéter de contraintes ni de contradictions extérieures. Nous y dépenserons chez nous et pour nous les impôts et tous les autres revenus qui sont perçus pour la collectivité, et nous pourrons les mettre exclusivement au service de notre développement.

Nous y accueillerons en toute liberté ceux et celles qui, d’ailleurs dans le monde, accepteront de venir ici pour édifier avec nous, conformément à nos plans et à notre façon de voir et de dire les choses, une société sans cesse plus progressive, plus juste et plus humaine. Une société plus ouverte et plus tolérante que jamais, assurée qu’elle sera de sa plénitude et de sa pérennité.

Dans cette société, tous les horizons seront enfin ouverts à tous. Il n’y aura plus de blocages imposés par d’autres. Nous pourrons déployer à leur limite les dons, les énergies, le sens de l’invention et le goût de l’ouvrage bien fait dont nous sommes aussi richement pourvus que quiconque.

D’ailleurs, les progrès les plus marquants que nous avons faits jusqu’à présent, ne se sont-ils pas produits dans les secteurs où nous étions laissés à nous-mêmes, sans avoir de consentement à demander? Alors que ceux où nous traînons encore à l’arrière, à fort peu d’exceptions près, sont ceux où le système fédéral est venu inhiber ou compliquer notre démarche. La souveraineté, ce sera la libération complète de l’initiative québécoise, sur tous les chantiers du présent et de l’avenir.

Et par-dessus tout, ce sera la responsabilité, ce synonyme suprême de liberté. Voilà qui fait peur à ceux qui reculent devant l’idée d’avoir un pays bien à eux. C’est comme s’ils avaient peur d’être en santé! Car la responsabilité, il n’est rien de tel pour donner aux peuples comme aux hommes un supplément de vigueur et de fierté, pour les faire grandir instantanément à leurs propres yeux comme dans le regard d’autrui.

Dans les vieux pays, et aussi malheureusement dans ces cas de sénilité précoce que nous voyons chez nous, il arrive qu’on déprécie ce phénomène de la responsabilité nationale, inestimable complément de l’émancipation. Pour ceux qui l’ont vécu depuis longtemps, il est compréhensible qu’il se soit émoussé, comme chez l’adulte vieillissant qui perd jusqu’au souvenir de l’ivresse de sa jeune majorité. Chez nos blasés de l’intérieur, c’est plus tristement le camouflage intellectuel qu’on plaque sur une simple impuissance congénitale devant les défis.

X X X

Bien entendu, ce sont les mêmes qui feront aussi semblant de ne rien comprendre à ce projet d’association que nous avons marié avec la souveraineté. Parce que cela contredit leur absurde prétention au tout ou rien : pas de moyen terme entre la séparation et la dépendance.

Tandis que c’est précisément le contraire que nous démontre sans cesse davantage l’évolution du monde. Un monde tout grouillant de membres à part entière du club des états souverains, mais où les frontières tendent constamment à s’abaisser, et à se combler peu à peu les fossés même les plus profonds qu’avait creusés l’histoire. Il ne s’agit pas d’utopie, mais de cette interdépendance que tous les peuples doivent désormais admettre et aménager entre eux.

À la seule condition que ce soit entre peuples fondamentalement égaux, quelle que soit par ailleurs la taille ou la puissance de chacun. Dans le Benelux, premier modèle contemporain d’association, c’est d’égal à égal que se traitent les questions essentielles entre le minuscule Luxembourg, avec son demi-million d’habitants bien comptés, et la Belgique ou les Pays-Bas qui sont vingt-cinq ou trente fois plus populeux. Et si l’on n’avait pas maintenu ce principe central de l’égalité entre les peuples, l’expérience du Benelux n’aurait jamais conduit à la vaste Communauté économique où se retrouvent aujourd’hui neuf pays tout aussi disparates. Et le Conseil nordique des pays scandinaves n’aurait jamais vu le jour. Pas plus que ne seraient acceptables, si Ottawa n’était pas officiellement l’égal de Washington, les liens sans cesse plus serrés qui unissent 23 millions de Canadiens à des Américains dix fois plus nombreux.

C’est d’égal à égal, donc, que nous voulons proposer à nos partenaires du reste du Canada une nouvelle entente. Une entente basée sur cette formule de libre association entre États souverains, qui tend à remplacer de plus en plus la vieille formule fédérale où jamais les identités nationales minoritaires n’ont pu connaître la vrai sécurité ni le plein épanouissement.

Cette association nous permettra de garder ensemble tout ce qui nous est naturellement avantageux Un espace économique dont la dislocation serait aussi coûteuse pour les uns que pour les autres. Des marchés en commun et une politique monétaire conjointe. La libre circulation des personnes et des biens. Et toute une gamme additionnelle, qu’on pourra élargir progressivement, d’entreprises et de services que rien n’interdit de partager : les Postes? les chemins de fer? les liaisons aériennes internationales? la réciprocité pour les minorités? Tout ce qui n’affecte pas la liberté fondamentale, pour chacun, de faire ses propres lois, de disposer à sa guise de ses ressources, de demeurer le seul maître dans sa maison.

Ainsi le Québec souverain, au lieu d’être une barrière, constituera-t-il plutôt une charnière entre l’Ontario et les maritimes, permettant au régime fédéral, enfin débarrassé de ce corps étranger que nous formons depuis toujours.

X X X

Évidemment, tout cela ne se réalisera pas du jour au lendemain. Il va falloir négocier. Encore. Cette fois, cependant, ce ne seront plus les palabres stériles où nos revendications se sont sans cesse brisé les dents sur le mur d’un système qui, depuis 112 ans, s’est refusé à toute évolution majeure et se refuse encore à la moindre réforme d’importance.

Il y aura enfin sur la table ce déclencheur essentiel du déblocage : une volonté collective claire et catégorique.

L’heure va bientôt sonner d’exprimer cette volonté démocratique du peuple québécois et, par là même, de donner à son gouvernement le mandat d’ouvrir l’étape décisive entre toutes de notre histoire.

Le choix devrait facile, en effet, aussi pour le cœur que la raison. Il suffira de penser un peu à la longue fidélité du passé et à toute la vigueur du présent, et puis de songer aussi à celles et à celles qui nous suivront et dont l’avenir dépend si grandement de ce moment-là.

Et alors, nous choisirons d’emblée, à ce grand carrefour du référendum, la seule voie qui puisse dégager l’horizon et nous assurer une existence nationale libre, fière et adulte. La voie que nous ouvrira, Québécois et Québécoises d’aujourd’hui et de demain, ce petit mot sonore et positif : Oui.